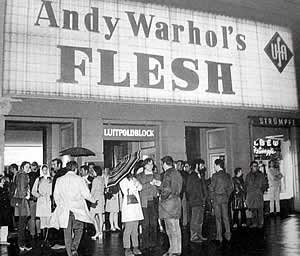

A cada filme que assisto de Andy Warhol (ou por ele produzido) fico mais empolgado e tenho menos palavras para analisar. Tipo quanto mais sei, mais vejo que nada sei mesmo. Fico intimidado nas análises, pois vejo que o material é muito mais rico do que eu supunha de início. Especialmente em se falando de discussões sobre sexualidade, vida urbana, identidades sexuais, coisas que me interessam bastante. O impacto que tenho hoje é muito maior do que tive há muitos anos atrás, quando vi Drácula e Frankestein de Andy Warhol. Mas essas vezes não contam, pois eu era muito novo para saber o que eu estava vendo e, de fato, não me lembro de muita coisa. Só me lembro que era muito bom. Hoje em dia, ao ver esses filmes, o prazer é então não somente estético, mas de uma certa nostalgia de tempos de descoberta mais intensos. Percebi que Flesh, de 1968, escrito e dirigido por Paul Morrisey, foi o primeiro de uma trilogia de filmes produzido pela Factory de Andy Warhol. O segundo filme da série, Trash, eu já comentei abaixo. O terceiro, Heat, está em vias de ser viabilizado para uma sessão.

Como li em uma crítica na internet, Flesh meio que homenageia, ou baseia-se nos filmes experimentais que Andy Warhol estava fazendo desde o início dos anos 60, como Sleep, Blow Job, Hand Job, etc. Alguns deles eu tive o provilégio de assistir em São Paulo, em mostras diversas. Realmente vemos aqui diversas referências a filmes de Andy Warhol. Como na fantástica cena em que nosso herói, Joe Dallessandro, recebe uma mamada de sua ex-namorada (?), uma dançarina e stripper (no filme e na vida real). Não há como distinguir se o fato ocorre de verdade ou não. Enquanto isso, logo ao lado, duas "drag queens" conversam sobre fofocas de Hollywood, enquanto lêem partes de uma revista de cinema. A sobreposição de sentidos aqui é intensa, e são cenas assim que me causam tantas sinapses ao mesmo tempo que eu fico em transe. As passagens lidas pelas duas drags são pérolas, trechos de dicas de maquiagem, comentários sobre os corpos das atrizes, dicas de roupa, expressões coloquiais. O visual das duas é um prazer à parte: pesadamente maquiadas, parecem duas atrizes decadentes de Hollywood, fumando e fazendo fofocas. Uma delas é loira platinada, com vários centímetros de raízes à mostra. A artificialidade das "drags" é comparada com os discursos sobre feminilidade das revistas, causando uma certa confusão (consciente ou não) quanto ao que é real ou artificial. Obsessão com magreza, maquiagem, a importância da moda, o apagamento de fronteiras tradicionais entre masculino/feminino, são todos temas possíveis de serem discutidos ali. Logo depois, finda a sessão de sexo oral, a cena se desloca para conversas entre a stripper e Joe. Ela quer colocar injeções de silicone para aumentar e endurecer seus seios, e os personagens discutem as vantagens e desvantagens disso. Ela olha para uma planta e diz que é natural, enquanto os outros dizem que é artificial. Ela declara, numa voz fanha e com expressão que sugere ingenuidade, que é capaz de perceber entre o que é de verdade e o que é artificial, pelo menos ela acha que pode. De novo, minha descrição rápida da cena não consegue dar conta da riqueza de referências envolvidas ali.

Numa outra cena intrigante, Joe (que é um garoto de programa no filme) conversa com um de seus clientes, um veterano da Guerra da Koréia que exibe uma enorme cicatriz. Em tempos de Brokeback Mountain é interessante ver como a vanguarda de 1968 já fazia debates com os quais ainda lidamos hoje. A cena é cheia de carinho e tesão entre os dois, e ao mesmo tempo é um embate entre o cliente apaixonado e o michê que tenta seduzir o cliente pelo dinheiro. Ambos estão claramente envolvidos numa relação complexa, e tentam o tempo todo jogar com os sentimentos para seus próprios fins. Joe pede 30 dólares, e seu cliente pede que se mude com ele. Num determinado momento esse cliente diz "we're not queers" (não somos viados), ao que Joe responde "sim, mas nem todo mundo entende essa nossa amizade". O filme lida com esse tema o tempo todo, como numa outra cena, na qual Joe dá dicas de como fazer programas para michês iniciantes. Ele diz que ninguém é straight (careta, ou heterossexual), e que não importa o que você faça: você deve fazer o que precisa fazer (no caso, para ganhar dinheiro). O michê iniciante não aceita esse argumento, e diz que ainda se incomoda, ainda que esteja interessado no dinheiro dos clientes.

Em uma outra cena, o michê Joe é levado por um artista, que o usa como modelo. Enquanto Joe faz poses clássicas gregas, simulando jogar o disco ou iniciar uma corrida (com a câmera atenta o tempo todo para as nuanças de seus músculos), o artista discorre sobre o corpo humano representado pela arte. Nessa cena mais teórica talvez temos uma chave interpretativa mais segura para entender algumas das motivaçõesde Paul Morrisey e Andy Warhol. Outros elementos que me intrigam são: a forma como os filmes confundem o realismo, a narrativa, a referencialidade: são fatos reais o que vemos? São cenas ensaiadas? São improvisos? Quanto da realidade aparece ali? Qual é o estatuto dessa realidade, uma vez que não conseguimos perceber esse real sem mediações linguísticas, artísticas, estéticas, etc.? Acho que Andy Warhol é importante para entendermos o tempo em que vivemos, repleto de reality shows, videologs, fotologs, blogs, etc., onde a realidade está o tempo todo "na mídia", e não conseguimos mais perceber a diferença entre as duas (ou essa diferença perdeu o sentido).

2 comentários:

Os filmes do Warhol são chatérrimos, data vênia máxima.

Sabe, K, tenho de concordar com o Walner. O melhor dos filmes do Warhol é o Joe D'alessandro ;)

Postar um comentário